第3回ベンダーへの提案依頼書

若松経営情報研究所

中小企業診断士・システムアナリスト 若松敏幸 |

| ●ベンダーの提案に迷うユーザー |

| コンピュータの導入は、たとえ数台のパソコンの導入であっても、ネットワークを構成したり、システムを独自開発したりすると、その費用負担は大きなものとなります。今回は、この情報化投資について考えてみます。 |

F社は、書店の経営しています。このたび新店舗の出店を計画するにあたって、店舗の業務効率化と本部の経営管理機能の強化を図るため、全社的にシステムを見直して再構築しようと考えました。 F社はこれまで取引のあったソフト会社G社へ相談をしたのですが、F社と取引のあった仕入先からも別のソフト会社H社を紹介され、2社による相見積りで業者を選定することになりました。何回かの業者との打ち合わせの末、それぞれから提案説明を受けたのですが、F社はその段階で業者の決定をすることができませんでした。というのも、G社とH社の提案内容にはずいぶん差があり、それぞれ一長一短があったからです。 G社の提案は、インターネットを活用して、外商の営業活動を支援する機能が盛り込まれており、費用は思ったよりも安い価格でした。もう一方のH社の提案は、物流倉庫の管理機能が豊富で、費用はG社よりも高めです。F社の社長には、どちらもあると便利な機能だなと思ったのですが、どちらを選択すればよいのか判断に迷っています。 F社の社長はITコンサルタントの専門家に相談しましたが、そのコンサルタントから「社長はいったい何をされたいんですか? 業者の意見に振り回されるのではなく、自社の考えをしっかりもたなくてはなり ません」と忠告を受けました。 |

| ●ベンダーに自社の意向を提案依頼書(RFP)で提示 | |

|

| ●提案依頼書(RFP)に必要な項目 |

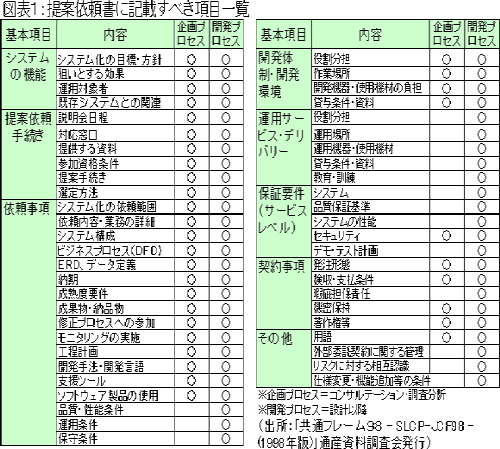

それでは、その「提案依頼書」とはどういう内容なのかを見ていきましょう。 図表1は、ユーザーが作成することが望ましいとされる「提案依頼書」の標準的な項目一覧です。(出典は、「共通フレーム98−SLCP-JCF98−(1998年版)」通産資料調査会) |

ベンダーに対して、システム設計・開発から、システムの導入・運用までを依頼したいのであれば、これらの基本項目のすべてを記載することが望ましいといえるでしょう。また、設計以前のコンサルティングや調査分析を依頼するのであれば、項目の一部を割愛して、全体的、包括的な範囲の提案を求めます。この項目一覧は、あくまで標準的なモデル項目ですので、実際の情報化の要求レベルや社内体制の状況に応じて、必要事項を選択します。 きちんとした購買手順が確立している企業であれば、こうした標準項目のフォーマットを用意し、いつでもその標準にのっとって提案依頼書を発行するという体制をとりたいものです。しかし残念なことに、こうしたシステム構築に関する手順や標準フォーマットを整備している企業はめったに存在していないのが現状です。大企業においてもそうですから、中小企業においてもなおさらです。 |

| ●システム構築の目的と内容が明確な場合 |

例えば、会計業務だけとか、給与計算の業務だけをシステム化したいというように、システムの適用業務が部分的で目的がはっきりしている場合は、大げさな提案依頼書を用意する必要はありません。 たいていの場合、パッケージソフトの選定が主な調達作業になりますから、「システム化の依頼範囲」「依頼内容・業務の詳細」を中心に要求事項を列挙すれば、ベンダーとの協議に差し支えることはないでしょう。その際にも、できるだけ現状のデータ量や使用している伝票・帳票の種類について調査し、現行の業務プロセスのフロー図とともに一緒に示せるように準備をしておきたいものです。業務プロセスのフロー図とは、誰が、いつ、どのような手順でデータの収集、編集加工、帳票作成を行っているのかということを図示したものです。例えば、「請求書・領収書→出金伝票の起票→仕訳日誌への記帳」というようなフローです。部門ごとに作業の標準マニュアルがあれば、それを提示してもよいでしょう。 こうすることで、ベンダー側も提案するパッケージソフトのレベルを見誤ることなく、ユーザーの思惑とのギャップを解消することができます。 |

| ●システム構築の目的が高度で、内容が複雑な場合 |

一方、ユーザーの情報化レベルが少し進んだところでは、システム化する対象業務は広範囲になり、システムの構築規模も大きくなります。前述の一部の業務の効率化・合理化というレベルから、全社的な業務の効率化・合理化を目的とし、より戦略的な位置づけが強くなります。その場合は、システム化の計画に先立って、経営戦略の見直しと中長期的な情報化戦略を立案することが重要になってきます。その段階では、業務改革のためのコンサルティングから依頼することになるでしょう。 ソフト会社やディーラーではこうしたコンサルティング能力を持っていないところも多いので、コンサルティング会社に委託することも方法です。その場合の「提案依頼書」は、現状の問題点と経営課題について説明できるように整理しておくことが必要になります。そのコンサルティングの提言を踏まえて、今後の具体的な情報化課題を洗い出し、優先度の高いものからシステム化を図っていくことになります。この段階で、ソフト会社やディーラーへの提案依頼という2段構えになります。 システム設計以降に関するベンダーへ提案依頼書は、パッケージソフトの導入よりも複雑になりますので、できれば依頼するコンサルティングに提案依頼書作成支援の内容も盛り込んでおきたいものです。 ベンダーによっては、コンサルティングとシステム設計・開発をトータルに提案し、請け負うところもありますが、その場合でも、なるべく「コンサルティング」と「システム設計・開発」のフェーズに分けて提案依頼をすることが望ましいでしょう。というのも、分析および戦略策定の結果いかんではさまざまな情報化計画の代替案が出てくるからです。その代替案から1つを選択するのはユーザーの経営判断になります。販売管理のシステムから着手するのか、生産管理のシステムから着手するのか、あるいはトータルにERPパッケージのような統合システムを導入するのかによって、その後のシステム化の範囲や導入時期、費用などが大きく異なってきます。 「提案依頼書」のサンプル文書というのは、まだ一般の解説文献にも掲載されていませんのでイメージがしにくいものかと思われます。前々回に紹介した「ITコーディネータ」は、そうした業務の支援もできるように教育プログラムが組まれており、今後中小企業の情報化に大いに貢献してくれるものと期待できるでしょう。 |